佩姬·古根海姆

1942 年末,佩姬·古根海姆——一位富裕的美國收藏家和藝術經紀人——請杜尚在她新開張的紐約世紀藝術畫廊舉辦個展覽。

杜尚提出了一個驚人的建議:為何不來一次只有女藝術家參與的展覽呢?

說實話,這種主意在今天會被冠以“進步”的標簽并加以兜售,而在當時簡直已經到了“瀆神”的邊緣。

不過正因為如此,古根海姆覺得這個主意棒極了,因為這是杜尚的主意,這位藝術家在曼哈頓“清談”階層里已是神一般的人物。

物體

1943 年初,“31 位女性的展覽”在紐約開幕,隆重推出一件后來成為超現實主義標志之一的作品。

《物體》(《皮毛餐具》)是一組由皮毛做襯里的茶杯、茶碟和勺子,1936 年由瑞士藝術家莫瑞特·奧本海姆創作。她創作《物體》時才22歲,畢加索和她在巴黎一家咖啡館閑聊時所說的話啟發了她。他恭維這位年輕藝術家所穿的毛皮大衣,和她調情地說道,他喜歡的許多東西在毛皮的覆蓋下就變得更妙了。奧本海姆回應道:“連這個杯子和碟子也是嗎?”

莫瑞特·奧本海姆

盡管年輕,奧本海姆已是巴黎那群人里公認的寵兒。她當過曼·雷的助手。

對于一位年輕漂亮的女助手來說,她的工作經常需要赤身裸體(不僅于此)。

她充分為其效勞——最令人印象深刻的,是曼·雷拍攝的一系列名為《色情的面紗》的超現實主義作品。

奧本海姆光著身子站在銅板印刷機旁邊,一只胳膊和手涂滿黑色油墨:誘惑你,又拒絕你。

安德烈·布勒東和他的超現實主義團體對男女平等可不以為意。

對他們而言,一個年輕女人對藝術的貢獻,充其量也只是為藝術家帶來靈感。

超現實主義的那群男人認為,帶點男子氣概的美人奧本海姆是個完美無瑕的少女,她的落落無塵使她更能發覺自己的潛意識。

誰也沒想到一個這么年輕的人——而且還是個女人——會創造如此有影響力的作品。

物體

《物體》(《皮毛餐具》)的性含義很清晰,但它遠遠不止是一個色情玩笑。

長著毛的杯子意向出現在任何一本有關焦慮噩夢的書的第一章,

在這些夢里,所有的看似受控的存在都被不詳事件所顛覆。

在這個例子中,杯子和勺子長出了毛發,將本應給人帶來輕松和愉悅的物體變得具有攻擊性,使人討厭,甚至有點惡心。

這里還隱含著資產階級的罪惡:花大把時間在咖啡館里閑聊,虐待美麗的動物(作品中的皮毛來自一頭中國瞪羚)。

同時,這件作品還意在讓人抓狂。

兩種不協調的材料被放在一起,所制成的容器讓人想想就覺得不妥。

皮草摸起來舒服,但放進嘴里就很恐怖。

你想用杯子吃喝——這是它們本來的功能——但皮毛帶給你的感受又讓你無法下咽。

真是一個令人惱火的循環。

弗里達·卡羅

奧本海姆不是唯一在超現實主義團體里“興風作浪”的女藝術家。

弗里達·卡羅曾是一個早熟的墨西哥知識分子,在國立大學學醫。

1925 年秋的一天,從學校回來的路上,她乘坐的公交車和一輛有軌電車相撞。

救援人員一開始放棄了受重傷的卡羅,但在她同受傷的同伴亞歷杭德羅·戈麥斯·阿里亞斯的勸說下還是把她送到了醫院。

卡羅在醫院花了幾個月來療傷,她的脊柱、肋骨、鎖骨、盆骨和腿都骨折了。

正是在這段時間里她決定要成為一名藝術家,而不是醫生,并且很快就開始創作貫穿她一生的主題:自己。

破碎的柱子

弗里達·卡羅曾經反駁布勒東,否認自己是超現實主義者:“我從不畫我的夢,我畫的是我的現實。”

不過,她確實同意讓自己的作品出現在超現實主義的展覽上,甚至還特意為一次展覽創作了一幅畫。

至于布勒東——我們知道這個人只要看上誰,就不由分說把誰拉進超現實主義家族,也不管人家愿不愿意——

公平地說,當你觀賞一幅弗里達·卡羅的作品時,就會明白他為什么要把這位火一般的墨西哥藝術家招募進超現實主義陣營。

夢

在《夢》里,我們看到卡羅安靜地睡在床上,一棵灌木的葉子在她周身生長,就像常青藤繞在樹上。

灌木的枝條沿著她的身體蜿蜒而上,布滿了棘刺,暗示著那次車禍帶給她后半生揮之不去的傷痛。

畫面中的另一個形象使得傷痛的意向更明顯。

一個骷髏般的幽靈睡在雙層床的上鋪,緊握一束花——或許就是它墓前的花。

炸藥綁在它的身上和腿上。床漂浮在空中:死亡就在空氣里。

卡羅對象征手法的運用體現出民間藝術在她作品中的重要性。

她是一個驕傲的墨西哥人,成長在偉大的革命英雄龐丘·維拉和埃米利亞諾·薩帕塔為建立一個嶄新的國家而戰斗的年代。

她在《夢》中描畫的灌木是“tripa de Judas”(猶大的心臟),一種墨西哥常見的植物。

而畫中睡在她上面的骷髏是一個猶大的造型,以墨西哥復活節時點爆的捆著煙火的真人尺寸紙模為原型。

灌木和骷髏都讓人想起猶大背叛基督后自殺的故事,他的內臟“四分五裂”。

在畫中,點爆猶大人偶的墨西哥傳統隱喻著要使國家擺脫腐敗。

這也是一副關于背叛的畫。

弗里達·卡羅 和 迭戈·里維拉

當卡羅在痛苦中獨自入睡之時,她當時的丈夫,墨西哥著名壁畫家迭戈·里維拉正在外面像個單身漢一樣閑逛,四處和女人上床。

里維拉比卡羅大 20 歲,有著和他宏大壁畫一樣壯碩的身軀。

他倆結合的時候,寵愛卡羅的父親說“這就像大象和鴿子之間的婚姻”。

他們之間的關系好似暴風雨,對彼此的不忠經常發生,包括列夫·托洛茨基住在他們家時卡羅和他的調情。

她甚至被懷疑和這個俄國人 1940 年在墨西哥遭人暗殺一事有關——

里維拉也在被懷疑之列,當時他們已經離婚,不過僅僅一年后,他們又復婚了。

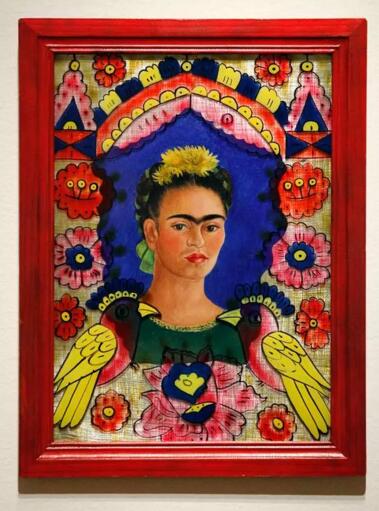

自畫像:框架

卡羅成為 20 世紀第一位作品進入盧浮宮的墨西哥藝術家,盧浮宮收藏了她的《自畫像:框架》。

杜尚很快就來向她道賀。卡羅很喜歡他,她覺得杜尚和其他超現實主義者們很不一樣,對此她從不掩飾。

她說杜尚是“那群瘋瘋癲癲、精神失常、婊子養的超現實主義者里唯一一個腳踏實地的人。”

馬塞爾·杜尚(右)

卡羅之所以參加了這場“31 位女性的展覽”,是因為杜尚也有份參與,或許還因為意識到這是志同道合的女性藝術家們為她們自己辦的一次展覽。

今天,她被視為一位女權主義藝術家,她那些帶有強烈自傳意味的作品,

不但為路易斯·布爾喬亞和翠西·艾敏鋪平了道路,

還預示了1960年代女權主義的口號——

“個人的就是政治的”:通過個人經歷來表現女性所受的壓迫。

然而,直到1990年,弗里達·卡羅——

這位有生之年已享譽全球的藝術家——

在《簡明牛津藝術與藝術家辭典》里依然沒有相應的詞條。

只是在介紹迭戈·里維拉生平的最后一句話里,她才被提了一下。

我想,她大概會問候編輯的祖宗十八代吧!

利奧諾拉·卡靈頓

而卡羅的朋友,英國超現實主義藝術家利奧諾拉·卡靈頓在這本書里甚至都沒有被提到過。

這就是被薩爾瓦多·達利稱為“一位極其重要的女藝術家”的利奧諾拉·卡靈頓。

“31位女性的展覽”進行時,她搬到了墨西哥并在那兒遇見了弗里達·卡羅。

利奧諾拉·卡靈頓 和 馬克斯·恩斯特

卡靈頓的故事和卡羅一樣糾結和充滿戲劇性。

20歲時,她離開英國去巴黎,追尋她在巴黎一次聚會上認識的超現實主義藝術家馬克斯·恩斯特

當時恩斯特已婚,而且比她大了26歲,但放蕩不羈如卡靈頓,這都不是事兒。

她捕獲了她的男人,后來她曾說道:“我從馬克斯那里獲得了教育。”

他將她介紹給巴黎的超現實主義圈子,

在這里,人們愛慕這樣一位身兼女性與孩子氣的繆斯。

然而,暴烈的卡靈頓無法容忍被視為玩物。

當飛揚跋扈的米羅付給她錢讓她去拿些煙來,

她用兇狠的目光盯著米羅,然后開口告訴那個西班牙人:

“去死吧,要去你自己去!”

自畫像:黎明馬客棧

和奧本海姆一樣,卡靈頓剛到20歲就創作出了重要的超現實主義作品

《自畫像:黎明馬客棧》

這幅作品現藏于紐約大都會博物館。

卡靈頓坐在椅子上,看起來像一位 1980 年代的新浪漫派流行歌手:

亂糟糟的頭發和有點中性化的著裝品味。

一只母鬣狗做出與卡靈頓相似的手勢,它的長鬃毛呼應著她的頭發。

類比很明顯——在夢中,利奧諾拉變成了一只夜間獵犬。

透過圖案夸張的窗簾勾勒出的窗戶,我們看到了一匹白馬飛馳過森林。

它的步態和顏色與躍過卡靈頓頭頂的白色搖擺木馬相呼應。

現實生活中藝術家對動物的喜愛和她奇特的超現實主義想象結合在了一起,

再加上一點兒她年少時度過的凱爾特民間故事。

她把這幅畫送給了恩斯特,后者在1939年戰爭開始不久后就遭到拘禁。

他逃了出來,千方百計回到了他們在亞維農附近的家。

但她已經不在那兒了。

對于恩斯特被捕的擔憂,使卡靈頓精神失常,她去了西班牙并被關進了精神病院。

與此同時,恩斯特到了馬賽,找到了一處安全的住所,

安德烈·布勒東和許多其他與超現實主義運動有關的藝術家都在那兒。

佩姬·古根海姆也在附近,她已周游了法國,正準備啟程返回美國。

當多情的佩姬在馬賽見到了受了情傷的恩斯特時,立刻被這位藝術家吸引住了。

他也投桃報李,在佩姬的幫助下安全抵達美國,并于1942年與她結婚。

佩姬·古根海姆 與 馬克斯·恩斯特

(圖片來源建筑vs藝術vs音樂及網絡)