大英博物館正在舉辦的《南非:國家藝術(shù)》展覽,并不只是對南非藝術(shù)的簡單介紹,而是整個人類世界奮斗與犧牲的真實寫照。

祖魯人的長矛,洞穴的壁畫,二十世紀藝術(shù)家的拼貼畫,這看起來令人眼花繚亂的組合藝術(shù)實際上是在向曾經(jīng)的人類文明中心致敬。戰(zhàn)爭可以是美的嗎?毫無疑問,十九世紀祖魯人的戰(zhàn)爭策略可以稱得上是一門高雅的藝術(shù)。發(fā)生于1879年的伊散德爾瓦納戰(zhàn)役(the Battle of Isandlwana),曾使大英帝國上下為之震驚。在這場戰(zhàn)役中,祖魯人勇猛頑強、計謀過人,盡管他們使用的是本不可能與來復槍抗衡的長矛與牛皮盾,但他們最終卻利用有史以來最精妙的軍事計劃使大英帝國潰不成軍。大英博物館此次《南非:國家藝術(shù)》的展覽中,有一對詳細刻畫了該場戰(zhàn)爭經(jīng)過的牛角作品。

牛角可謂祖魯人發(fā)動戰(zhàn)爭的靈感源泉,伊散德爾瓦納戰(zhàn)役最具有摧毀性的軍事計劃被稱為“公牛角”計劃,該計劃模仿牛角的形狀對英軍形成兩面包抄之勢,當英軍成為甕中之鱉后便能將其一網(wǎng)打盡。此次展覽中最古老的作品已有三百萬年的歷史:一個刻有人臉的卵石。該作品的誕生完全出自偶然,它的兩個類似人眼的凹陷和類似嘴唇的狹縫均是經(jīng)大自然腐蝕的結(jié)果。

而它之所以能夠成為藝術(shù)品只是因為某位南方猿人偶然將它撿起并帶回了家。這是人類最古老的肖像畫,也象征著人類最初自我意識的覺醒。在很多人看來,眾多關(guān)于非洲人類進化的藝術(shù)史作品本身便可以作為一個展覽展出,而將它與大量非洲當代作品放在一起則會顯得格格不入。

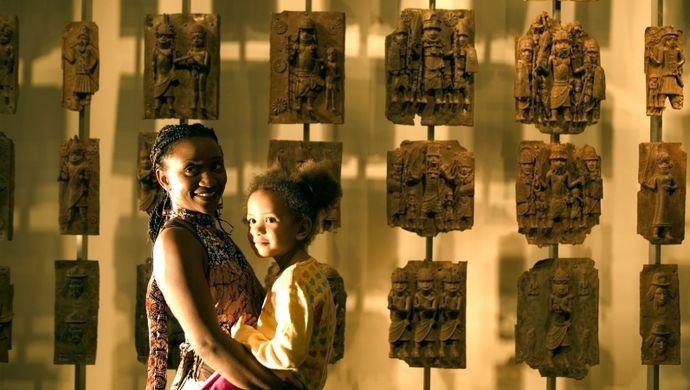

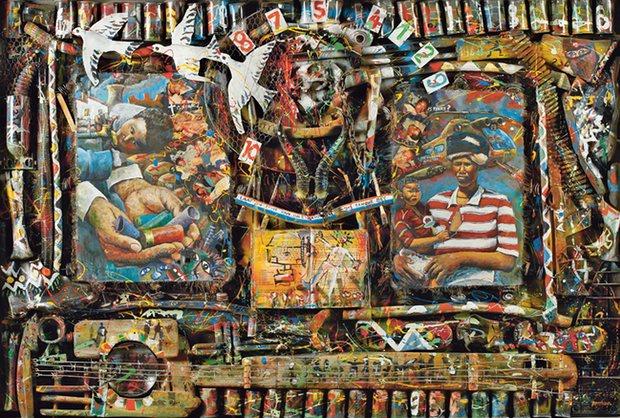

然而這正是這場展覽的核心所在。它絕非是對南非藝術(shù)的簡單介紹,而是整個人類世界奮斗與犧牲的真實寫照:藝術(shù)家Sam Nhlengethwa刻畫史蒂夫·比科(Steve Biko,南非反種族隔離制度運動家)之死的拼貼畫銘記了種族隔離制度下一場最臭名昭著的謀殺。此外,納爾遜·曼德拉的徽章(Nelson Mandela:南非前總統(tǒng),首位黑人總統(tǒng),被尊稱為南非國父,積極的反種族隔離人士)、英國集中營的布爾囚犯繪制的餐盤、一張反種族隔離的日程表等都作為這場展覽中的藝術(shù)品展出。

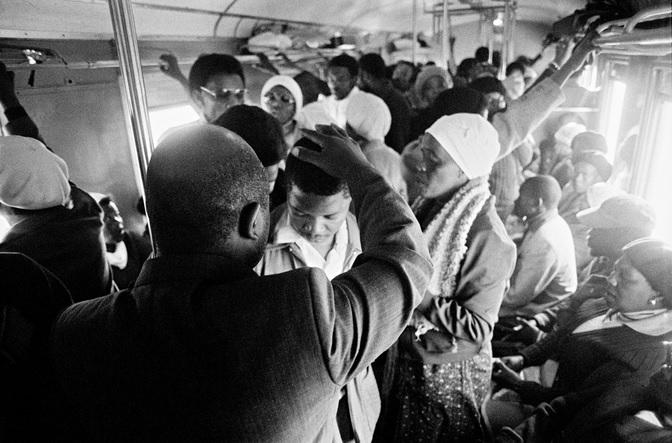

這里有眾多南非人的故事,這里的藝術(shù)作品是他們各種形式的視覺表達。該場展覽中最具有吸引力的作品是攝影師莫佛肯(Santu Mofokeng)所提供的一組黑白照片。這些照片中的南非黑人拍攝于19世紀和20世紀早期,他們在照片中均穿著歐洲中產(chǎn)階級的服飾并生活在自己的房子里。然而這樣的場景在之后嚴格的種族隔離政策下不復存在。一直以來,歐洲人和班圖人被人們認為是兩個對立的族群,但這些肖像背后呈現(xiàn)的卻是種族隔離政策頒布之前,南非社會更為復雜和流動的圖景。

在種族隔離政策廢止之后的今日,南非社會又是怎樣一番景象呢?作為一個處在南非的白人,藝術(shù)家康迪斯(Candice Breitz)認為自己就像是一個無法掌控未來的無形旁觀者。在她的視頻藝術(shù)作品里,新興南非國家的黑人群體無視站在他們身后的自己,她在整場表演中只能被動地觀望。另一位藝術(shù)家Mary Sibande,則將自己描繪成一個充滿希望與活力的紫色章魚,象征著世界上的一個新興生物體——被賦予權(quán)力的南非女性。

1987年,就在種族隔離政策茍延殘喘的最后時刻,人類學家突破性地發(fā)現(xiàn)所有人類均共享著非洲祖先的DNA。這一理念,伴隨著90年代以來南非民主國家的建立,逐漸由最初的備受爭議發(fā)展到幾乎被所有的歷史學家所認同。在某種意義上,南非石器時代的藝術(shù)已不再為一個種族獨有,而是所有人類共同的財富。南非,這個曾歷經(jīng)悲傷的國度是所有人類的搖籃。

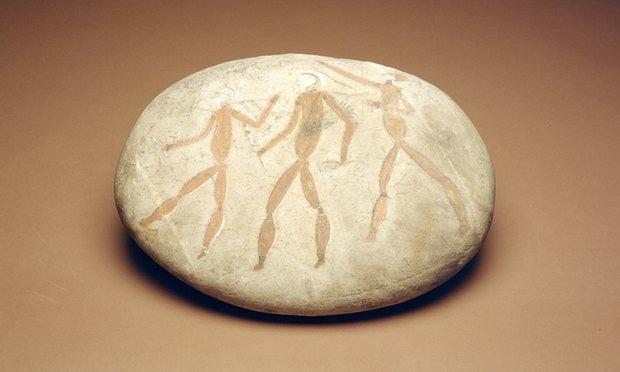

該展覽中展出的布隆伯斯洞穴里的珠子見證了人類共同的過去。75000- 78000年前,我們的祖先智人用赭石給這些裝飾物涂上顏色,在這個洞穴里還發(fā)現(xiàn)了繪制這些珠子用的工具與材料。這些微小的被涂上顏色的貝殼飾物,代表著人類藝術(shù)文明的曙光。40000年以后,這些智人的后代繼續(xù)在這塵封洞穴的墻壁上用紅赭石刻畫各類動物的圖案。直到19世紀,南非以及喀拉哈里沙漠的一些游獵部落依舊保留著這樣的習慣——為他們所獵殺的動物繪制圖案。

另外,這場展覽中有一件最偉大的藝術(shù)作品:一塊描繪了很多大羚羊的寬石板。紅白相間的羚羊的身體被石板之上的無限陰影所覆蓋。這塊面板與法國拉斯科洞窟壁畫一同被列為人類觀察的奇跡。

這次展覽與南非本身一樣激動人心,這是一個通往人類共同內(nèi)心的奇妙之旅。